Einzeltitel

Friedrich Schiller

Dramen IV

Die Jungfrau von Orleans - Die Braut von Messina - Wilhelm Tell

Mit Illustrationen von Albert Baur, Gyula Benczúr, Philipp Grotjohann, Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg

552 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag

Mit 118 Abbildungen

Euro 48,00 [D]

ISBN 978-3-96662-500-5

LIEFERBAR

Die dramatischen Hauptwerke in vier illustrierten Bänden

Zum Text

Die Jungfrau von Orleans: Das Drama nimmt den Stoff um die französische Heilige Johanna von Orléans auf und war zu Lebzeiten Schillers eines seiner am häufigsten gespielten Stücke. Die Zeit der Handlung fällt mit dem Jahr 1430 in eine späte Phase des Hundertjährigen Krieges. Schiller verwertet in seinem Drama auch zwei brisante historische Ereignisse jener Zeit: Die Ermordung des Johann Ohnefurcht durch Offiziere des Dauphin bei einem Gipfeltreffen auf neutralem Boden, was den Bund zwischen England und Burgund gegen Frankreich besiegelte. Zum anderen hatte sich die Mutter des Dauphins, Königin Isabeau, von ihrem Sohn abgewandt und sich den Burgundern angeschlossen.

Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder: Der Stoff des Stückes steht ganz in der Tradition der großen griechischen Tragödie eines Euripides oder Sophokles. Wie seine antiken Vorbilder endet das Drama mit dem Untergang des

ganzen Geschlechts. Die Verwendung der Chöre soll das antike Element noch unterstreichen. Als Handlungsort wählte Schiller Sizilien, einen Ort, an dem sich Antike und neue Zeit, Christentum und Heidentum treffen. Robert Schumann hatte 1850-51 eine Ouvertüre für Orchester zu diesem Drama komponiert.

Wilhelm Tell: Es nimmt den Stoff des Schweizer Nationalmythos um Wilhelm Tell und den Rütlischwur auf. Schiller verwebt drei Handlungsstränge: Im Mittelpunkt steht die Sage von Wilhelm Tell mit dem Apfelschuß und der Erschießung des Tyrannen Gessler, dem Vertreter Habsburgs, als einem Akt von Notwehr. Der geschichtliche Hintergrund wird durch die Handlung um den eidgenössischen Bund und die Befreiung der Schwyz (Schweiz) von der österreichischen Herrschaft gebildet. Die dritte Handlung wird durch die Liebesgeschichte der Berta von Bruneck mit Ulrich von Rudenz bestimmt, der sich mit seinem Volk versöhnt und ihm die Freiheit schenkt.

Der Text des Neusatzes folgt der Ausgabe von 1877 in der Revision der Münchner Ausgabe von 1962. Die Titelillustrationen zeichneten Hermann Götz (1848-1901) und Heinrich Schmidt-Pecht (1854-1945).

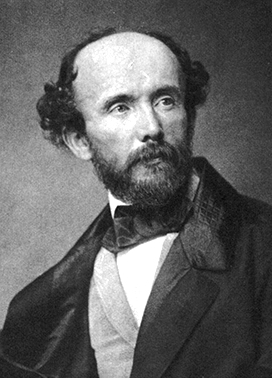

Der Autor

Friedrich Schiller (1759-1805) gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker, Lyriker und Essayisten. Nach dem Besuch der Lateinschule begann er 1773 das Studium der Rechtswissenschaften. Drei Jahre später wechselte er zur Medizin und wurde 1780 darin promoviert. Gleich mit seinem Theaterdebüt, dem 1782 uraufgeführten Schauspiel »Die Räuber«, gelang Schiller ein bedeutender Beitrag zum Drama des Sturm und Drang. 1782, inzwischen Militärarzt, floh er vor dem Landesherrn Herzog Karl Eugen aus Württemberg nach Thüringen. 1783 begann Schiller mit den Arbeiten zum Don Karlos. Als seine Anstellung als Theaterdichter am Nationaltheater Mannheim ausgelaufen war, reiste Schiller 1785 nach Leipzig zu seinem späteren Freund und Förderer Christian Gottfried Körner. In den folgenden Jahren lernte er Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder und Johann Wolfgang von Goethe in Weimar kennen. Gemeinsam prägten sie die Weimarer Klassik. Neben seinem Theaterdebüt und dem Don Karlos gehören besonders die historischen Dramen Wallenstein, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell zum deutschen Standardrepertoire. Neben seinem dramatischen Werk verfaßte Schiller zahlreiche ästhetische Abhandlungen. Seine Balladen zählen zu den bekanntesten deutschen Gedichten. 1792 wurde ihm die französische Ehrenbürgerschaft verliehen und somit zusätzlich auch die französische Staatsbürgerschaft in Würdigung seines in Paris aufgeführten Dramas »Die Räuber«, das als Freiheitskampf gegen die Tyrannei verstanden wurde. Im Jahr 1789 nahm Schiller eine außerordentliche Professur in Jena an und lehrte dort als Historiker. 1790 heiratete Schiller Charlotte von Lengefeld. Das Jahr 1797 wird oft als das »Balladenjahr« bezeichnet, da in jenem Jahr viele seiner Balladen entstanden: So »Der Taucher«, »Der Ring des Polykrates«, »Die Kraniche des Ibykus«; 1798 folgten die Balladen »Die Bürgschaft« und »Der Kampf mit dem Drachen«. 1799 zog Schiller mit seiner Familie nach Weimar. In diesem Jahr vollendete Schiller den »Wallenstein« und »Das Lied von der Glocke«. 1800 beendete er die Arbeit an dem Drama »Maria Stuart«, 1801 »Die Jungfrau von Orléans«. 1803 beendete Schiller seine Arbeiten an dem Drama »Die Braut von Messina«. Anfang 1804 vollendete er den »Wilhelm Tell« und begann sogleich mit seinen Arbeiten zum »Demetrius«, den er allerdings nicht mehr abschließen sollte. [Auszug aus Wikipedia]

Die Illustratoren

Albert Baur (1835-1906), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule. Nach dem Abruch eines Medizinstudiums 1854 ging Baur an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er bei Wilhelm Sohn, später bei Joseph Kehren und von 1855 bis 1857 bei Christian Köhler und Heinrich Mücke studierte. 1860 wechselte er für zwei Jahre nach München als Schüler von Moritz von Schwind. Nach Studienreisen durch Europa kehrte Baur 1874 nach Düsseldorf zurück und entwickelte sich zu einem bekannten Historienmaler. 1872 ging er als Professor an die Kunstschule in Weimar, 1876 wiederum nach Düsseldorf, wo er bis zu seinem Tod blieb.

Gyula Benczúr (1844-1920), ungarischer Maler, studierte ab 1861 an der Kunstakademie München bei Hermann Anschütz und J. G. Hiltensperger, von 1865 bis 1869 bei Carl Theodor von Piloty. 1876 wurde er in München Professor für Historienmalerei und Mitglied der Künstlergesellschaft Allotria. König Ludwig II. beauftragte ihn mit Arbeiten am Schloß Herrenchiemsee. 1883 wurde er als Direktor der neu gegründeten Meisterschule nach Budapest berufen.

Philipp Grotjohann (1841-1892), Zeichner und Illustrator, lernte Schlosser. 1861 nahm er ein Studium am Polytechnikum Hannover auf. Dort näherte er sich der Kunst und ging durch Vermittlung von Peter von Cornelius an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er von 1862 bis 1867 studierte. Außer einem kurzen Aufenthalt in Antwerpen verbrachte Grotjohann die nächsten Jahre in Düsseldorf. Nach Karl Ferdinand Sohns Tod (1867) wählte er Carl Johann Lasch zu seinem Lehrer. Er beteiligte sich an der Illustration der Ausgaben von Goethe, Schiller und Lessing der Grote’schen Buchhandlung Berlin. Mit Edmund Kanoldt schuf er Illustrationen für die erste bebilderte Ausgabe von Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts.

Friedrich Pecht (1814-1903) war ein deutscher Historien- und Porträtmaler, Lithograf und Kunstschriftsteller. Von seinem Vater erhielt er seinen ersten künstlerischen Unterricht und ließ sich auch zum Lithografen ausbilden. Mit 19 Jahren wurde Pecht 1833 Schüler der königlichen Kunstakademie in München. 1833 wurde Pecht in München Assistent von Franz Hanfstaengl und ging mit ihm 1835 nach Dresden. Durch den Unterricht der Akademie wechselte Pecht später aber von der Lithografie zur Malerei. Nach seinen anfänglichen Erfolgen in der Porträtzeichnerei nahm ihn 1839 der Maler Paul Delaroche in Paris für zwei Jahre in seinem Atelier auf. Im selben Jahr wurde er in die Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen aufgenommen. 1841 kehrte Pecht wieder nach München zurück und ließ sich dort als freischaffender Maler nieder. Bis 1844 lebte er abwechselnd dort und in Konstanz. Die Jahre 1844 bis 1847 verbrachte Pecht in Leipzig und Dresden. Zwischen 1835 und 1850 schloß Pecht Bekanntschaft mit Gustav Freytag, Heinrich Heine, Heinrich Laube, Gottfried Semper und Richard Wagner. Die Jahre 1851 bis 1852 und nochmal 1853 bis 1854 verbrachte Pecht in Italien. Als er 1854 nach Deutschland zurückkam, ließ er sich für den Rest seines Lebens in München nieder.

Friedrich Pecht (1814-1903) war ein deutscher Historien- und Porträtmaler, Lithograf und Kunstschriftsteller. Von seinem Vater erhielt er seinen ersten künstlerischen Unterricht und ließ sich auch zum Lithografen ausbilden. Mit 19 Jahren wurde Pecht 1833 Schüler der königlichen Kunstakademie in München. 1833 wurde Pecht in München Assistent von Franz Hanfstaengl und ging mit ihm 1835 nach Dresden. Durch den Unterricht der Akademie wechselte Pecht später aber von der Lithografie zur Malerei. Nach seinen anfänglichen Erfolgen in der Porträtzeichnerei nahm ihn 1839 der Maler Paul Delaroche in Paris für zwei Jahre in seinem Atelier auf. Im selben Jahr wurde er in die Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen aufgenommen. 1841 kehrte Pecht wieder nach München zurück und ließ sich dort als freischaffender Maler nieder. Bis 1844 lebte er abwechselnd dort und in Konstanz. Die Jahre 1844 bis 1847 verbrachte Pecht in Leipzig und Dresden. Zwischen 1835 und 1850 schloß Pecht Bekanntschaft mit Gustav Freytag, Heinrich Heine, Heinrich Laube, Gottfried Semper und Richard Wagner. Die Jahre 1851 bis 1852 und nochmal 1853 bis 1854 verbrachte Pecht in Italien. Als er 1854 nach Deutschland zurückkam, ließ er sich für den Rest seines Lebens in München nieder.

Arthur von Ramberg (1819-1875). 1840 ging er nach Prag, um an der Karls-Universität Prag das Fach Philosophie und daneben an der Kunstakademie Prag Malerei bei Franz Kadlik (Tkadlik 1786-1840) zu studieren. Anschließend wurde er in Dresden Schüler von Julius Hübner (1806–1882). 1849 zog Ramberg nach München und wirkte als vielbeachteter Genre- und Historienmaler. Von 1860 bis Ende 1865 war er Professor (Figurenmalerei) an der neu gegründeten Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Im Frühjahr 1866 kehrte Ramberg nach München zurück und übernahm dort die Professur an der Münchner Kunstakademie.

Arthur von Ramberg (1819-1875). 1840 ging er nach Prag, um an der Karls-Universität Prag das Fach Philosophie und daneben an der Kunstakademie Prag Malerei bei Franz Kadlik (Tkadlik 1786-1840) zu studieren. Anschließend wurde er in Dresden Schüler von Julius Hübner (1806–1882). 1849 zog Ramberg nach München und wirkte als vielbeachteter Genre- und Historienmaler. Von 1860 bis Ende 1865 war er Professor (Figurenmalerei) an der neu gegründeten Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Im Frühjahr 1866 kehrte Ramberg nach München zurück und übernahm dort die Professur an der Münchner Kunstakademie.

Als PDF downloaden:

Gesamtverzeichnis

Neuerscheinungen 2026

Freunde von guten Büchern finden uns auch auf Facebook:

Sie suchen ein bestimmtes Buch?

Alle Autoren, auch solche in Sammelbänden, sowie Herausgeber, Übersetzer und Illustratoren sind hier oder unter dem Menu Autoren mit den dazugehörigen Titeln gelistet.

Lieferstatus

- Der nebenstehende Titel ist als Book On Demand (BoD) - Buchdruck auf Anforderung - über jede Buchhandlung und jeden Internetbuchhändler lieferbar.

- Natürlich können Sie das Buch auch direkt beim Verlag bestellen.

- Am einfachsten: Sie clicken auf den KAUFEN-Button und werden direkt zum BoD-Buchshop mit dem gewählten Titel geleitet.

Von Schiller ist außerdem erschienen:

- Dramen I - Die Räuber - Die Verschwörung des Fiesco zu Genua - Kabale und Liebe

- Dramen II - Wallensteins Lager - Die Piccolomini - Wallensteins Tod

- Dramen III - Don Karlos - Maria Stuart

Illustrierte deutsche Klassiker

- Gottfried August Bürger, Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande

- Felix Dahn, Ein Kampf um Rom, 2 Bände

- Theodor Fontane, Effi Briest

- Goethe, Faust. Eine Tragödie

- Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre

- Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre

- Goethe, Die Wahlverwandtschaften

- Goethe, Reineke Fuchs

- Goethe, Die Leiden des jungen Werthers

- Goethe, Aus meinem Leben

- Jakob und Wilhelm Grimm, Märchen

- Wilhelm Hauff, Lichtenstein

- Wilhelm Hauff, Märchen

- Wilhelm Hauff, Mitteilungen aus den Memoiren des Satan

- Wilhelm Hauff, Novellen

- Wilhelm Hauff, Phantasien im Bremer Ratskeller

- Heinrich Heine, Buch der Lieder

- Heinrich Heine, Der Rabbi von Bacherach

- Heinrich Heine, Reisebilder

- Heinrich Heine, Romanzero

- Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen

- E.T.A. Hoffmann, Erzählungen, 2 Bände

- E.T.A. Hoffmann, Märchen, 2 Bände

- E.T.A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels

- E.T.A. Hoffmann, Lebensansichten des Katers Murr

- Gustav Meyrink, Der Golem

- Eduard Mörike, Historie von der schönen Lau

- Musäus, Volksmärchen der Deutschen

- Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums

- Gustav Schwab, Die Deutschen Volksbücher

- Gustav Schwab, Wanderungen durch Schwaben

- Theodor Storm, Der Schimmelreiter

- Theodor Storm, Immensee

- Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit